les principes du PER

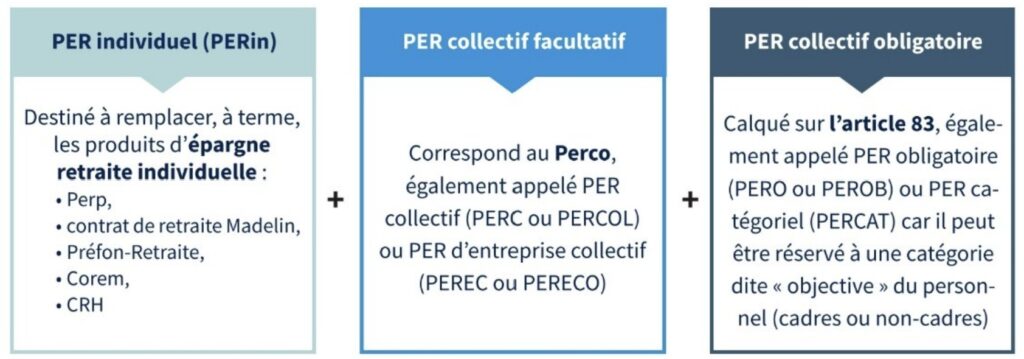

Créé par la loi du 22 mai 2019, dite « loi PACTE » (pour Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), le Plan d’Epargne Retraite (PER) vise à refondre l’offre des placements destinés à se constituer un revenu de complément à la retraite. Grâce au PER, le gouvernement souhaite accroître l’épargne retraite en France qui représente à peine 260 milliards euros d’encours, contre 1.989 milliards d’euros pour l’assurance-vie.

L’exécutif y voit là le moyen de compenser la baisse du taux de remplacement (la différence entre le dernier salaire et la pension de vieillesse perçue) consécutive aux mesures d’économies introduites par les différentes réformes des retraites. Il souhaite également l’utiliser pour favoriser le financement de l’économie « réelle », les PER en gestion Horizon étant investis dans des actions d’entreprises non cotés, aussi appelé Private Equity.

Si l’épargne retraite ne décollait pas en France, c’est parce que ce type de placements cumulait les handicaps :

- offre était pléthorique et complexe. Il existait une multitude de produits d’épargne retraite, dont certains étaient accessibles seulement par une catégorie d’actifs en particulier.

- règles de fonctionnement différentes d’un produit à un autre, ce qui brouille leur lisibilité

- Placements privilégiaient la sortie en rentes viagères (une somme d’argent calculée notamment en fonction de l’épargne constituée et de l’espérance de vie de l’assuré et versée de manière régulière jusqu’au décès de ce dernier), alors que la grande majorité des Français préfèrent percevoir un capital (une somme d’argent) servi en une ou plusieurs fois.

Les objectifs du « nouveau » PER sont donc les suivantes :

- augmenter l’attractivité de l’épargne retraite,

- homogénéisant ses règles, en réunissant dans une seule enveloppe l’épargne retraite individuelle et l’épargne retraite collective, et e

- Donner la possibilité de sortir en capital

pour toutes et tous

AVANT | L’épargne retraite dépendait, en général, du statut professionnel de l’assuré. Ainsi, les contrats de retraite Madelin pouvaient être souscrits uniquement par les travailleurs non-salariés (artisans, commerçants, chefs d’entreprise, professions libérales). Préfon-Retraite est réservé aux fonctionnaires, aux ex-agents publics et à leurs conjoints mariés ou partenaires de PACS. Comme son nom l’indique, le Complément de Retraite des Hospitaliers (CRH) est, lui, plus spécifiquement destiné aux fonctionnaires hospitaliers. Le Plan d’Epargne pour la Retraite COllectif (PERCO) était accessible seulement aux salariés et à condition que leur employeur en ait mis un en place. Le dispositif de retraite supplémentaire d’entreprise à cotisations définies, plus connu sous l’appellation d’« article 83 » (en référence à l’article du Code général des impôts qui le réglemente), était le plus souvent limité à une catégorie du personnel (généralement les cadres). En définitive, seul le Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP) et le COmplément de REtraite Mutualiste (COREM) étaient ouverts à tous.

MAINTENANT | Commercialisé depuis le 1er octobre 2019, le PER peut être souscrit par l’ensemble des actifs, quel que soit leur statut professionnel, mais aussi par les inactifs (demandeurs d’emploi, parents au foyer, étudiants, retraités).

Les PER collectifs ne pouvant être proposés que dans le cadre de l’entreprise, ils ne s’adressent logiquement qu’aux salariés du secteur privé.

Depuis le 1er octobre 2020, le PER a remplacé le PERP, le contrat de retraite Madelin, le PERCO et l’article 83. Il n’est plus possible de souscrire ces contrats de retraite. En revanche, ceux ouverts avant le 1er octobre 2020 peuvent toujours être alimentés.

A NOTER : Depuis le 1er janvier 2024, le PER ne peut plus être ouvert au nom d’une personne mineure. Le législateur y a vu un moyen de défiscaliser alors que les parents pouvaient déduire les versements volontaires effectués sur le plan de leur enfant de leur revenu imposable. Les PER souscrits avant le 1er janvier 2024 ne sont pas clôturés, mais ne peuvent plus désormais être alimentés qu’à compter des 18 ans de l’enfant.

un PER pour la vie

Les anciens produits de retraite étaient intimement liés au statut professionnel : les assurés n’étaient plus autorisés à les alimenter s’ils changeaient de statut. Ainsi, un Travailleur Non Salarié (TNS) ne pouvait plus cotiser sur son contrat de retraite Madelin s’il devenait salarié ou fonctionnaire. De même, un salarié ne pouvait plus effectuer de versement sur son PERCO et/ou sur son article 83 s’il quittait l’entreprise.

Le nouveau PER s’adapte, lui, aux changements professionnels de l’assuré. En reprenant les exemples précités, le TNS devenu salarié ou fonctionnaire peut désormais continuer à effectuer des versements volontaires sur le compartiment individuel de son plan. Seule la déduction fiscale de ses versements est différente. Si après avoir quitté son employeur, le salarié rejoint une entreprise disposant d’un PER collectif facultatif et/ou obligatoire, il a la possibilité de toujours alimenter son ou ses compartiments collectifs.

Les types de versements sur un PER

Le PER peut être alimenté de différentes manières. La nature des cotisations varie notamment en fonction des compartiments intégrés dans le plan.

Les versements volontaires

Les versements volontaires correspondent aux versements facultatifs effectués par l’épargnant. Ce dernier décide de verser sur son PER individuel, quand il le souhaite, la somme de son choix. Pour l’inciter à cotiser et à se constituer de cette façon un complément de revenu pour sa retraite, ces versements peuvent être déduits de ses revenus à déclarer à l’administration fiscale dans la limite d’un certain plafond.

Cet avantage fiscal existait pour les « anciens » produits d’épargne retraite, à l’exception du PERCO. Avec le PER, les versements volontaires réalisés dans le compartiment collectif facultatif sont également déductibles des revenus imposables.

Les versements issus de l’épargne salariale

À l’image du PERCO, le PER collectif facultatif peut être alimenté par l’intéressement, la participation et les abondements de l’entreprise (l’employeur complète les versements volontaires du salarié). Ce compartiment peut, lui aussi, recevoir les jours de Congés Payés (CP) et les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) non pris et monétisés. Comme pour le PERCO, le nombre de CP et/ou de RTT « monétisables » est limité à 10 jours par an si le salarié ne dispose pas d’un Compte Epargne Temps (CET).

Si les cotisations issues de l’épargne salariale peuvent, au même titre que les cotisations volontaires, donner lieu au versement d’un capital ou d’une rente viagère au moment du départ à la retraite, la fiscalité appliquée à la prestation servie n’est pas la même. Ce type de cotisations ne bénéficiant pas d’un avantage fiscal « à l’entrée », contrairement aux versements volontaires déductibles du revenu imposable, leur imposition « à la sortie » est allégée.

Les versements obligatoires

Le PER collectif obligatoire reçoit, sur le modèle de l’article 83, des cotisations obligatoires. Les salariés éligibles à ce compartiment sont, en effet, contraints d’y cotiser. Qu’ils le veuillent ou non, les cotisations sont prélevées, tous les mois, directement sur leur salaire, sachant qu’une part est supportée par l’entreprise. Il arrive que des employeurs prennent en charge totalement les cotisations obligatoires.

Compte tenu de cette prise en charge partielle ou totale par l’employeur, les cotisations obligatoires ne peuvent pas donner lieu au versement d’un capital à la retraite. Elles sont donc obligatoirement dénouées en rentes viagères.

Pour cette raison, les cotisations obligatoires ne peuvent pas être utilisées dans le cadre du déblocage anticipé (avant le départ à la retraite) autorisé pour l’acquisition ou la construction de la résidence principale. En revanche, elles peuvent être débloquées en capital en cas « d’accidents de la vie ».

Récapitulatif des Versements possibles

| PER Compartiment 1 | PER Compartiment 2 | PER Compartiment 3 | |

|---|---|---|---|

| PER Individuel (ex- PERP, Madelin) | versements volontaires | ||

| PERE Collectif (ex- PERCO) | versements volontaires | intéressement, participation, abondement, CET, RTT | |

| PERE Obligatoire (ex- Article 83) | versements volontaires | intéressement, participation, abondement, CET, RTT | Cotisations patronales et salariales obligatoires |

les modes de gestion

Le PER peut être géré de trois manières différentes. Si le mode de gestion est fixé au moment de la souscription du plan, il peut être modifié à tout moment.

le gestion libre

Le souscripteur gère l’allocation d’actifs de son PER comme il le souhaite. C’est lui notamment qui choisit les fonds (actions, obligataires, monétaires, immobiliers…) qui composent le portefeuille de son plan. L’adhérent décide également des arbitrages, c’est-à-dire du transfert de capitaux du fonds en euros sécurisé (le capital est garanti) mais peu rémunérateur sur une ou plusieurs unités de compte (UC) non garanties mais potentiellement plus performantes, et vice versa. De même, lors des versements, il sélectionne lui-même les supports d’investissement parmi tous les supports présents au contrat.

la gestion horizon

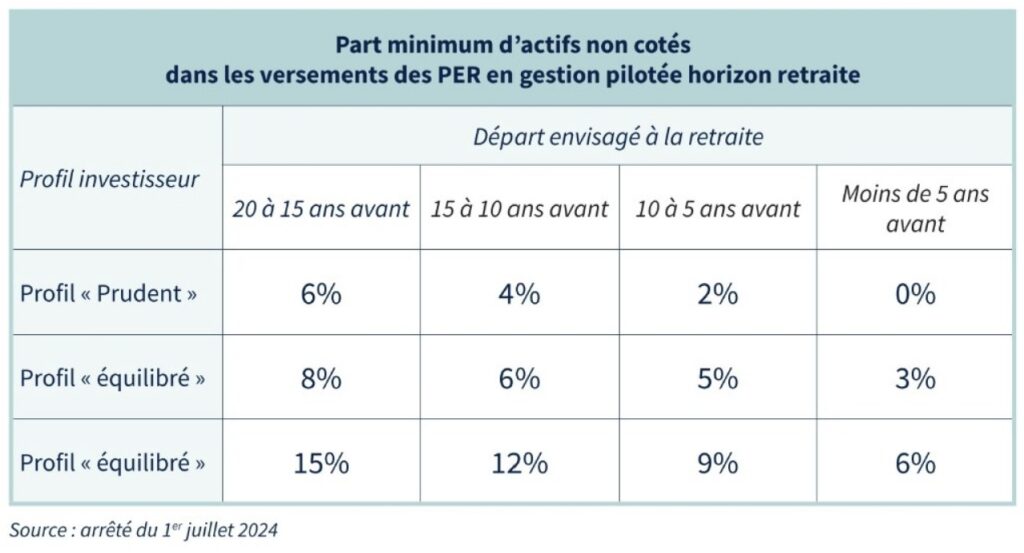

Il s’agit d’une gestion pilotée, mais dont le portefeuille est désensibilisé au risque au fur et à mesure que le souscripteur approche de son départ envisagé à la retraite. Concrètement, dans un PER assurantiel, la part du fonds euros sécurisé (mais peu rémunérateur) augmente au fil des ans au détriment de la part d’UC non garanties (mais potentiellement plus performantes). La gestion pilotée horizon retraite est le mode de gestion par défaut des PER, c’est-à-dire qu’elle est appliquée en l’absence de choix de mode de gestion par le souscripteur. Le profil « équilibré» horizon retraite est le profil proposé par défaut. Le souscripteur peut y renoncer soit pour choisir un autre profil, soit pour opter pour la gestion libre.

Trois profils sont proposés

- le profil « prudent »

- le profil « équilibré »

- et le profil « dynamique »

la gestion sous Mandat

Dans ce cas, le souscripteur délègue la gestion de son PER à un professionnel de la finance. Le conseiller en gestion de patrimoine détermine, avec l’épargnant, son profil d’investisseur par rapport à son horizon de placement, ses revenus, sa capacité d’épargne (la part de ses revenus qu’il peut mettre de côté), sa situation professionnelle et familiale, son appétence au risque (son degré d’acceptation d’une perte financière en contrepartie d’un rendement potentiellement plus élevé) et bien sûr, ses convictions. La société de gestion pilote l’allocation d’actifs du PER en fonction du profil du souscripteur, elle est donc mandatée pour effectuer les arbitrages nécessaires.

Deux profils sont proposés

- le profil Monde

- le mandat Enjeux d’Avenir

le Private Equity depuis le 24 octobre 2024

La loi Industrie verte (LIV), qui vise notamment à accroître le financement des entreprises oeuvrant pour la transition écologique et énergétique, a instauré deux nouveautés dans le PER. En premier lieu, le texte a créé un quatrième profil d’investisseur dans la gestion pilotée à horizon retraite : le profil « offensif » investi à 20% dans le fonds en euros sécurisé et à 80% dans les unités de compte non garanties.

Par ailleurs, depuis le 24 octobre 2024 (un an après la promulgation de la LIV), une part minimum d’actifs non cotés (titres d’entreprises non cotées, dettes privées, infrastructures, immobilier) est intégrée toujours à la gestion pilotée horizon retraite. Cette obligation s’applique à tous les PER, y compris ceux souscrits avant le 24 octobre 2024. La part d’actifs non cotés diminue au fur et à mesure que le souscripteur approche de la retraite (voir tableau ci-dessous).

CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE

Comme tous les produits d’épargne retraite, les sommes placées sur un PER sont, en théorie, bloquées jusqu’au départ à la retraite. Le PER prévoit, toutefois, plusieurs cas de déblocage, plus nombreux que ceux proposés dans les « anciens » produits de retraite.

Les déblocages exceptionnels au titre des accidents de la vie

Le titulaire d’un PER a la possibilité de liquider son plan s’il lui arrive un « coup dur ». Il peut récupérer ainsi les sommes versées pour faire face aux dépenses et/ou à la baisse de revenus engendrées. Concrètement, le PER peut être débloqué dans les cas suivants :

- Décès du conjoint marié ou du partenaire de Pacs du souscripteur

- Invalidité de 2ème catégorie (incapacité de travailler) ou de 3ème catégorie (incapacité de travailler et recours à l’assistance d’un tiers pour les actes quotidiens de la vie) du souscripteur, de son conjoint marié, de son partenaire de PACS ou de son enfant

- Surendettement du souscripteur

- Fin des allocations chômage versées au souscripteur par France Travail

- Cessation d’activité non salariée du souscripteur à la suite d’une liquidation judiciaire prononcée par un tribunal

- Absence de mandat social du souscripteur ou d’un contrat de travail depuis au moins deux ans à compter du non renouvellement du mandat social ou de sa révocation pour les mandataires sociaux qui n’ont pas liquidé leurs droits à un régime de retraite obligatoire.

acquisition / construction de la résidence principale

Le souscripteur peut sortir en capital avant son départ à la retraite pour acheter ou construire sa résidence principale. Ce déblocage anticipé ne s’applique donc pas pour l’acquisition ou la construction d’une résidence secondaire ou d’un logement locatif.

Le capital doit servir d’apport financier dans le cadre d’un crédit immobilier. L’assuré doit transmettre au gestionnaire de son PER le plan de financement du projet immobilier. Le gestionnaire doit théoriquement débloquer uniquement la somme nécessaire pour constituer l’apport prévu dans le plan de financement.

Un tel déblocage anticipé pour l’achat ou la construction de la résidence principale est proposé dans le cadre du Perco, mais pas dans les autres produits d’épargne retraite. Il s’agit donc d’un vrai « plus» pour le compartiment individuel et le compartiment collectif facultatif. Le PER collectif obligatoire ne permet pas, lui, le déblocage anticipé pour l’acquisition ou la construction de la résidence principale.

A SAVOIR : Si le PER donne lieu au versement d’une rente inférieure à 110 euros par mois, le souscripteur peut, depuis le 22 juillet 2023, récupérer en une seule fois l’épargne constituée, y compris du compartiment obligatoire. Les rentiers qui perçoivent une prestation inférieure à 110 euros par mois peuvent également profiter de ce rachat.

les transferts vers le PER

Il s’agit de l’une des innovations introduites par le PER : le plan est totalement transférable, ce qui n’était pas toujours le cas pour les produits d’épargne retraite précédents.

À titre d’exemple, l’encours (les capitaux versés, majorés des intérêts et plus-values) d’un contrat de retraite Madelin pouvait être transféré dans un Perp, mais l’inverse n’était pas possible même si l’assuré devenait indépendant.

A contrario, tout ou partie de l’encours d’un PERP, d’un contrat de retraite Madelin, d’un PERCO ou d’un article 83 peut être transféré dans un PER. Les frais de transfert sont limités à 5% de l’encours de l’ancien contrat et sont nuls (0%) si ce dernier a été ouvert il y a plus de 10 ans.

L’assuré peut également transférer, à tout moment et autant de fois qu’il le veut, l’encours de son PER dans un nouveau PER. Le transfert doit porter sur les trois compartiments du PER. Il n’est pas possible de transférer, par exemple, uniquement le compartiment collectif facultatif vers un autre compartiment de même nature.

L’épargnant peut profiter du transfert pour changer d’assureur. Cette ouverture du marché vise à stimuler la concurrence, ce qui, espère le gouvernement, devrait améliorer l’offre avec des rendements meilleurs et des frais plus modérés.

Le législateur a d’ailleurs souhaité encadrer les frais de transfert : le montant des frais prélevés au titre d’un transfert de PER à PER ne peut excéder 1% de l’encours si le premier plan a été ouvert depuis moins de cinq ans. À partir de cinq ans de détention, le gestionnaire de l’ancien PER n’est plus autorisé à prélever de frais de transfert.

Sortir d’un PER

Le PER offre une plus grande liberté de mode de sortie par rapport aux placements précédents. Les produits de retraite étant par nature viagers, les possibilités de sortie en capital étaient jusqu’alors très limitées.

Le titulaire d’un Perp pouvait sortir seulement à hauteur de 20% de l’encours en capital (les 80% restants en rentes viagères). Le contrat de retraite Madelin et l’article 83 proposaient uniquement une sortie en rentes. En définitive, seul le Perco permettait un dénouement à 100% en capital.

Les détenteurs d’un PER peuvent, eux, choisir parmi les options suivantes

- de sortir en capital,

- en rente viagère,

- ou à la fois en capital et en rentes.

Le choix peut intervenir jusqu’au dernier moment, c’est-à-dire juste avant la liquidation du plan. Comme pour les produits d’épargne retraite antérieurs, l’épargnant peut très bien liquider son PER plusieurs années après son départ à la retraite. Il cumule ainsi des droits supplémentaires afin de se constituer un capital ou une rente plus élevé(e).

en Capital

Les versements volontaires et les cotisations issues de l’épargne salariale (participation, intéressement, abondements de l’employeur, jours de repos non pris) peuvent être dénoués en capital ou à la fois en capital et en rentes (dans les proportions souhaitées par l’épargnant). La somme est versée en une ou plusieurs fois. Sa fiscalité varie selon qu’elle est issue de l’épargne salariale ou de versements volontaires. Dans ce dernier cas, l’imposition n’est pas la même si le souscripteur a opté ou non pour la déductibilité sur les revenus imposables.

en Rente

Les versements volontaires et les cotisations issues de l’épargne salariale peuvent être liquidés totalement ou partiellement en rentes. Les cotisations obligatoires doivent, elles, être obligatoirement dénouées en rentes. La rente est calculée en fonction de l’encours (le cumul des cotisations, majoré des gains) du compartiment et de l’espérance de vie de l’assuré au moment de la liquidation. La fiscalité dépend de la nature des capitaux et, en cas de non déductibilité des versements volontaires, de l’âge de l’assuré au moment du versement de la première prestation.

A SAVOIR : Le titulaire d’un PER peut effectuer des rachats partiels sur son plan à partir du moment où il a liquidé ses droits à la retraite obligatoire ou s’il a atteint l’âge légal (l’âge minimum de départ à la retraite compris entre 62 et 64 ans, selon la date de naissance). Ces retraits sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et ne bénéficient pas d’abattements, comme c’est le cas pour l’assurance vie après huit ans de détention (4.600€ pour un célibataire, 9.200€ pour un couple marié ou pacsé).

Fiscalité du PER

Si le PER, en proposant un socle commun aux produits individuels et collectifs, simplifie l’offre de l’épargne retraite, il n’en est pas de même pour la fiscalité. Non seulement le plan agrège les règles d’imposition des différents produits précédents, mais il ajoute un cas fiscal supplémentaire avec l’introduction de l’option de non déductibilité des versements volontaires. La fiscalité sociale varie également. D’une manière générale, il faut savoir qu’en matière de fiscalité, un épargnant ne peut pas bénéficier d’un avantage à la fois « à l’entrée » et « à la sortie ». Les versements volontaires qui sont déduits des revenus imposables donnent lieu, ainsi, à des sorties plus taxées.

Déductibilité des versements volontaires

Les versements volontaires sur le PER individuel (PERin) peuvent être déduits des revenus à déclarer à l’administration fiscale à hauteur d’un certain plafond.

Ce plafond de versement déductible correspond au plus avantageux

- soit à 10% du Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS) de 2024

soit 4 636€ en 2025 (46 368 x 10%) - soit à 10% des revenus professionnels de 2024, dans la limite de 8x PASS de 2024

soit 37 094€ en 2025 (46 368 x10% x8)

Si l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle, c’est uniquement la première formule qui s’applique.

Les Travailleurs Non Salariés (TNS) peuvent bénéficier d’un plafond plus élevé, calqué sur celui du contrat de retraite Madelin. Ce plafond de déductibilité équivaut à 10% du PASS 2025 ou à 10% des bénéfices imposables de l’année dans la limite de 8x PASS de l’année, majorés de 15% de la fraction des bénéfices compris entre un et 8x PASS de l’année.

Avec un PASS fixé à 47 100€ en 2025, les TNS pourront déduire de leurs revenus de 2025 déclarés en 2026 leurs versements volontaires

- soit à hauteur de 4 710€ (47 100 x 10%)

- soit à hauteur de 87 137€ (47 100 x 8 x 10% +15% x [47.100 x 8 – 47.100])

L’artisan, le commerçant, le chef d’entreprise ou le professionnel libéral n’est pas obligé d’opter pour le plafond Madelin. Il peut préférer le plafond « lambda » qui, contrairement au plafond Madelin, est reportable (en cas de dépassement, le reliquat de déduction peut être reporté sur les trois années suivantes) et mutualisable avec l’époux, l’épouse ou le partenaire de PACS (le solde non utilisé du conjoint marié ou du partenaire pacsé peut être exploité au profit de l’autre membre du couple).

déblocages exceptionnels

En cas de « coup dur» (décès, invalidité, surendettement, fin des allocations chômage, ces-sation d’activité non salariée à la suite d’une liquidation judiciaire, non-reconduction de mandat), les souscripteurs sont autorisés à débloquer leur PER avant leur départ à la retraite (voir chapitre 4). L’encours de leur plan leur est alors versé, en une seule fois, en capital. Comme pour les produits d’épargne retraite précédents, la somme versée est exonérée d’impôt sur le revenu (IR). Cette exonération s’applique que les capitaux proviennent de versements volontaires, de l’épargne salariale ou de cotisations obligatoires. Les produits du capital (intérêts, plus-values) sont, toutefois, assujettis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement de solidarité) à 17,2%.

acquisition ou construction de la résidence principale

La fiscalité des sommes générées par le déblocage anticipé au titre de l’achat ou de la construction de la résidence principale dépend de leur origine. Si elles sont issues de l’épargne salariale, le traitement fiscal est le même que celui en œuvre pour les PERCO : capital exonéré d’IR et gains soumis aux prélèvements sociaux à 17,2%.

En ce qui concerne les sommes issues des versements volontaires, l’imposition est différente selon que l’assuré a opté ou non pour la déductibilité sur les revenus imposables.

Si tel est le cas, le capital est imposé au barème progressif de l’IR et les gains se voient appliquer le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) à 30%. Si l’assuré a choisi la non-déductibilité, seules les plus-values sont taxées au PFU à 30%.

Sortie en capital

Les sommes perçues à la liquidation du PER sont imposées de la même manière que pour le déblocage anticipé pour l’acquisition ou la construction de la résidence principale, y compris pour celles issues des versements volontaires (avec le traitement fiscal différencié en cas d’option de déductibilité ou de non déductibilité sur les revenus). Comme pour l’achat de la résidence principale, les cotisations obligatoires ne peuvent être dénouées en capital et ne donnent donc pas lieu à imposition puisqu’aucun fonds n’est perçu.

Rentes viagères

Les rentes issues des cotisations obligatoires sont imposées au régime des rentes via¬gères à titre gratuit (RVTG). Elles sont soumises au barème progressif de l’IR, après appli¬cation d’un abattement de 10%. Ce traitement fiscal est identique à celui des pensions de retraite.

Les rentes générées par l’épargne salariale sont, elles, imposées au régime des rentes viagères à titre onéreux (RVTO). Seule une fraction de la prestation, qui dépend de l’âge auquel l’assuré a perçu la première rente, est imposable. Les rentes relevant du régime RVTO sont taxées à hauteur de :

- 70% si la première prestation a été versée avant les 50 ans de l’assuré

- 50% si la première prestation a été versée entre ses 50 et 59 ans

- 40% si la première prestation a été versée entre ses 60 et 69 ans

- 30% si la première prestation a été versée à ses 70 ans ou plus.

La fiscalité des rentes issues des versements volontaires n’est pas la même si l’assuré a opté ou pas pour la déductibilité sur les revenus. Les prestations relèvent du régime RVTG si les versements ont été déduits, tandis qu’elles bénéficient du régime RVTO dans le cas contraire.

La fiscalité sociale varie également en fonction de l’origine des fonds. S’ils sont issus des versements volontaires, les prélèvements sociaux à 17,2% s’appliquent, mais uniquement sur une fraction de la rente qui dépend de l’âge du rentier sur le modèle du régime RVTO. Idem pour les rentes générées par les primes d’épargne salariale.

Les rentes constituées par les cotisations obligatoires sont assujetties à un taux de 10.1% réparti en

- Contribution Sociale Généralisée (CSG) à 8,3%

- Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) à 0,5%

- Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA) à 0,3%

- et à la cotisation d’assurance maladie à 1%

décès

Le capital ou la rente de réversion versée aux bénéficiaires désignés au décès du souscripteur dépend de nombreux facteurs. Elle est différente selon que le décès intervient en phase de capitalisation (d’épargne) ou en phase de liquidation (versement des rentes), selon l’âge du souscripteur au moment de son décès, le lien de parenté avec le ou les bénéficiaires.

décès en phase de capitalisation

les règles de l’assurance-vie s’appliquent

- Abattement de 152 200€ par bénéficiaire désigné sur le capital issu des cotisations si le souscripteur est décédé avant ses 70 ans. Imposition de la fraction taxable à 20% jusqu’à 700 000€, puis à 31,25% au-delà

- Abattement de 30 500€ commun à tous les bénéficiaires sur le capital issu des cotisations si le souscripteur est décédé à 70 ans ou plus. Au-delà, la fraction taxable est assujettie aux droits de succession (sauf pour le conjoint marié ou le partenaire de Pacs désigné comme héritier par testament).

décès en phase de liquidation

- Pas d’imposition de la rente de réversion versée à l’époux, l’épouse, le partenaire de Pacs et aux enfants

- Abattement de 152 500€ par bénéficiaire désigné (hors conjoint et descendants) de la rente issue des cotisations si le souscripteur est décédé avant ses 70 ans. Au-delà, imposition de la fraction taxable à 20% jusqu’à 700 000€ et à 31,25% à partir de 700 000€

- Abattement de 30 500€ commun à tous les bénéficiaires (hors conjoint et descendants) sur la rente si le souscripteur est décédé à 70 ans ou plus. Au-delà, la fraction taxable est assujettie aux droits de succession.

la réversion du PER

Si l’épargnant a choisi une sortie en rentes viagères, le versement de la prestation s’arrête à son décès. Toutefois, il est possible de désigner une personne qui recevra tout ou partie de la rente après sa mort, c’est ce que l’on appelle l’option de réversion.

Alors que les produits d’épargne retraite précédents ne proposaient pas tous cette option, le PER doit obligatoirement prévoir une réversion. Celle-ci demeure facultative.

Le souscripteur n’est pas obligé d’y souscrire. Il peut l’activer seulement au moment de la liquidation de son plan. Comme aujourd’hui, le souscripteur peut désigner le bénéficiaire de son choix, qui n’est pas forcément son conjoint. La rente de réversion peut représenter de 1% à 100% de la rente versée au défunt de son vivant.

L’option n’est, bien sûr, pas gratuite. Selon les cas, le souscripteur peut devoir s’acquitter de frais supplémentaires lors de la phase de capitalisation ou percevoir une rente moins élevée ou les deux. Plus le bénéficiaire est jeune par rapport au titulaire du PER et plus les frais et/ou l’abattement sont élevés, la durée de versement de la rente de réversion devant, logiquement, être plus longue.

L’option de réversion peut s’avérer intéressante, sachant que les dispositifs analogues proposés par les régimes de retraite obligatoire sont beaucoup plus restrictifs. Seuls les époux et épouses sont éligibles aux pensions de réversion. Un critère d’âge peut également être requis.

À titre d’exemple, la réversion est versée seulement à compter des 55 ans du veuf ou de la veuve dans les régimes de retraite de base du secteur privé, et même à 60 ans dans la quasi-totalité des régimes de retraite complémentaire. Dans les régimes de base du privé, les revenus annuels du conjoint survivant ne doivent pas dépasser un certain plafond. Dans les régimes publics et dans la majorité des régimes complémentaires des professions libérales, une durée minimum de mariage est demandée et le versement de la pension de réversion est suspendu si le veuf ou la veuve se remarie.

À l’inverse, la rente de réversion du PER peut être versée aux conjoints mariés, aux partenaires de Pacs, aux concubins et, d’une manière générale, à n’importe quelle personne désignée par l’assuré. Il n’y a pas non plus de conditions d’âge, de ressources, de durée de mariage, ni de non-remariage. Enfin, il faut savoir que les pensions de réversion représentent, selon les régimes, entre 50% et 60% de la retraite du défunt alors que les rentes de réversion peuvent atteindre jusqu’à 100% de la prestation versée au rentier.